佐藤錦を育てているのに、なぜか花が咲かない…そんなお悩みをお持ちではありませんか?美しい花を咲かせ、甘酸っぱい実りを迎えるはずが、期待通りにならないとがっかりしてしまいますよね。佐藤錦の花が咲かない原因は一つだけではありません。例えば、毎年の手入れである剪定ミスで花芽を切ってしまっている可能性や、そもそも若い木はまだ成熟不足で開花時期を迎えていない、または良かれと思って行った肥料の与えすぎに注意が必要な状態になっていることも考えられます。さらに、地域の気候によっては冬の寒さ足りていますか?という点や、さくらんぼ特有の性質として受粉相手がない場合も関係してきます。ですが、ご安心ください。これらの原因を理解し、適切な対処を行うことで、花を咲かせる可能性をぐっと高めることができます。この記事では、具体的な剪定方法を見直すポイントや、適切な肥料管理とはどのようなものか、休眠期の寒さ確保の重要性、まだ若い木への対処法、そして受粉を助ける方法や大切な花を霜害から花を守るための対策まで、佐藤錦の開花に向けて知っておきたい情報を詳しくお伝えしていきます。

記事のポイント

- 佐藤錦の花が咲かない様々な原因がわかる

- それぞれの原因に対する具体的な対処法を知ることができる

- 適切な剪定や肥料、冬季の管理の重要性を理解できる

- 若い木の成長段階や受粉の必要性などがわかる

佐藤錦の花が咲かない理由

- 剪定ミスで花芽を切る

- 若い木はまだ成熟不足

- 肥料の与えすぎに注意

- 冬の寒さ足りていますか

- 受粉相手がない場合

剪定ミスで花芽を切る

佐藤錦の花が咲かない原因として、特に多く見られるのが剪定の間違いです。さくらんぼの木は、前年に伸びた枝の根元近くに花芽をつけます。これが翌春に咲く花の元になるのです。

何も知らずにこれらの花芽がついた枝を剪定してしまうと、当然ですが花は咲きません。これは、一生懸命準備していた花のもとを自ら切り取ってしまうことになります。

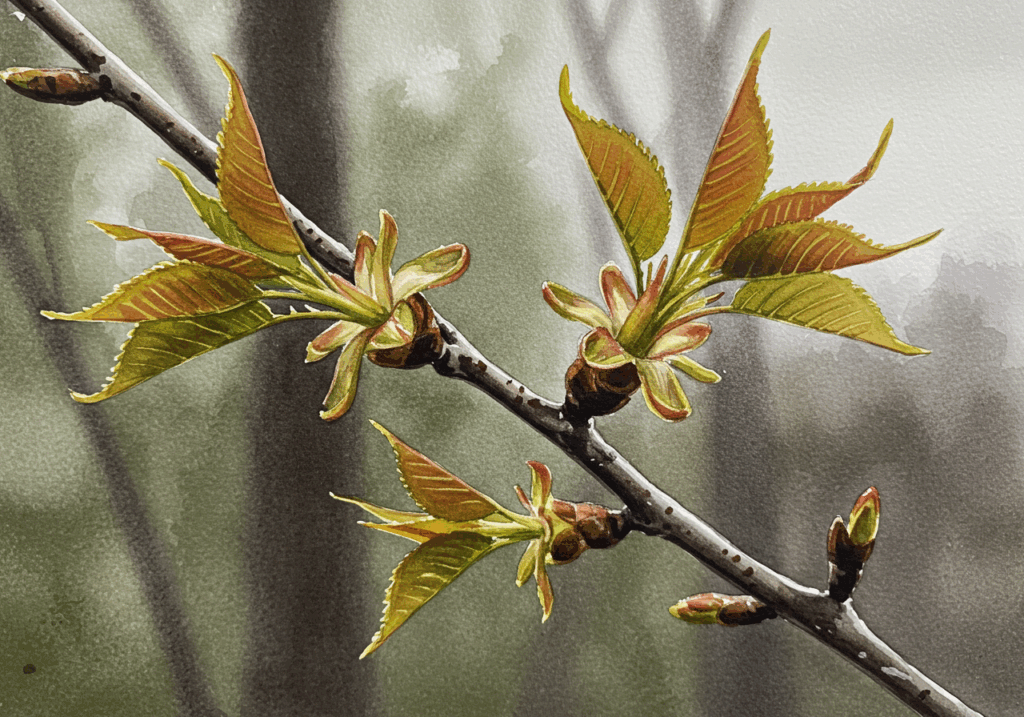

多くの場合は、木の形を整えたり、不要な枝を切ったりする冬の剪定時に起こりがちです。どの枝に花芽がついているかを見分けるのは、慣れないうちは難しいかもしれません。葉芽よりも少し膨らんで丸みがあるのが特徴です。

太い枝を切りすぎると、木に大きな負担をかけるため注意が必要です。適切な剪定は木の健康維持に欠かせませんが、花を咲かせるためには花芽の位置を理解することが大切になります。

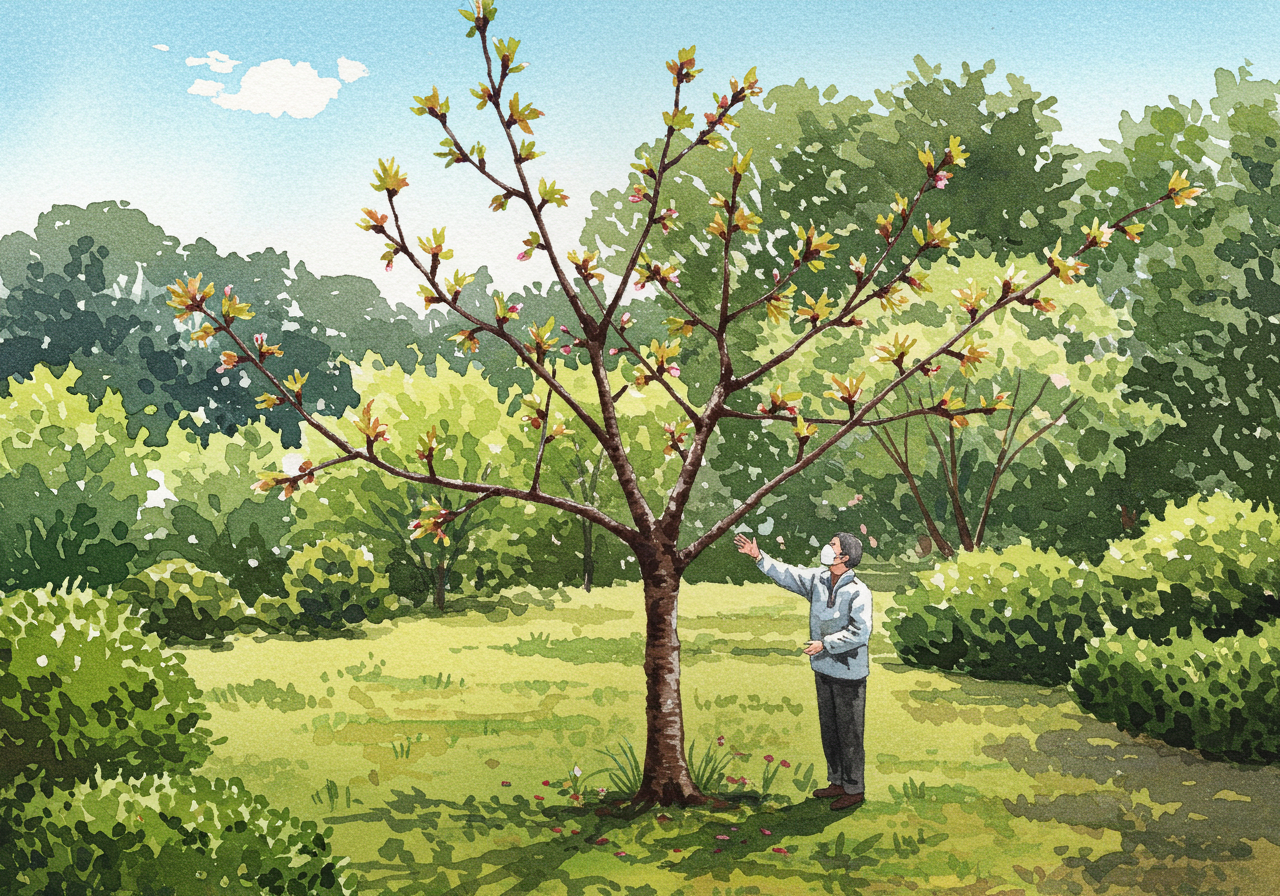

若い木はまだ成熟不足

苗木を植えてからまだ年数が経っていない場合、佐藤錦の花が咲かないのは自然なことです。さくらんぼの木は、花を咲かせて実をつけるまでに、ある程度の成長期間を必要とします。

多くは、植え付けからおおよそ4年ほどの年月を経て、ようやく花を咲かせるようになります。それまでの間、木は根をしっかりと張り、幹や枝を大きく育てることにエネルギーを使っています。

植物の成長段階として、まずは自分の体をしっかりと作り上げることが優先されるからです。そのため、まだ若い株の場合は、花を咲かせる段階に達していない可能性が高いと言えます。

これには、焦らず気長に待つことが必要になります。木が十分に成熟すれば、自然と花を咲かせる準備を始めるでしょう。

肥料の与えすぎに注意

肥料は植物の成長を助けるために重要ですが、与えすぎるとかえって逆効果になることがあります。佐藤錦の花が咲かない原因の一つに、肥料、特に窒素分の過剰な施肥が挙げられます。

窒素は葉や茎の成長を促進する栄養素です。これを必要以上に与えてしまうと、木は花を咲かせることよりも、枝葉を伸ばすことにエネルギーを集中させてしまいます。結果として、花芽の形成が抑制され、花が咲きにくくなってしまうのです。

まるで、体のサイズを大きくすることばかりに注力してしまい、子孫を残す準備がおろそかになるようなイメージでしょうか。特に成長期に窒素分の多い肥料を与えすぎると、この傾向が強まります。

花を咲かせるためには、リン酸という栄養素が重要になります。適切な時期に、バランスの取れた肥料を適量与えることが、花芽形成には効果的なのです。

冬の寒さ足りていますか

佐藤錦を含むさくらんぼの多くは、冬の寒さを経験することが花を咲かせるために非常に重要です。これは「休眠打破」と呼ばれる、植物が春に向けて活動を再開するためのスイッチのようなものです。

本来は、落葉した後、休眠期間中に7℃以下の低温に一定期間(おおよそ2ヶ月以上)さらされる必要があります。この十分な寒さを経験することで、花芽が正常に発達し、春の開花につながります。

なぜならば、さくらんぼは元々、山形県のような冬がしっかりと寒い地域で多く栽培されてきた果樹だからです。温暖な地域で育てている場合、この冬の寒さが不足しがちになり、休眠打破がうまくいかず花が咲かない原因となることがあります。

特に、暖かい冬が続くと、必要な低温時間を満たせない可能性が高まります。寒さが足りないと、せっかくできた花芽も春に目覚めることができず、そのまま枯れてしまうこともあります。

受粉相手がない場合

佐藤錦の花が咲いても実がつかない、あるいは花つきが悪いと感じる場合、受粉の問題が関係しているかもしれません。多くの佐藤錦の木は「自家不和合性」という性質を持っています。

これは、同じ品種の花粉では受粉して実をつけにくい、という意味です。つまり、佐藤錦の木が一本だけでは、たとえ花が咲いたとしても、ほとんど実を結ぶことができません。

美味しいさくらんぼを収穫するには、佐藤錦と相性の良い別の品種(例えばナポレオンや紅秀峰など)の木を近くに植え、互いに花粉を交換する必要があります。そして、この花粉を運ぶ役割を担うのが、ミツバチなどの昆虫たちです。

受粉がうまくいかないと、木は効率的に子孫を残せないと感じるため、花を咲かせるエネルギーを抑えてしまう可能性も考えられます。そのため、花をたくさん咲かせ、そして実りを得るためには、適切な受粉環境を整えることが大切になります。

佐藤錦 花が咲かない時の対策

- 剪定方法を見直す

- 適切な肥料管理とは

- 休眠期の寒さ確保

- 若い木への対処法

- 受粉を助ける方法

- 霜害から花を守る

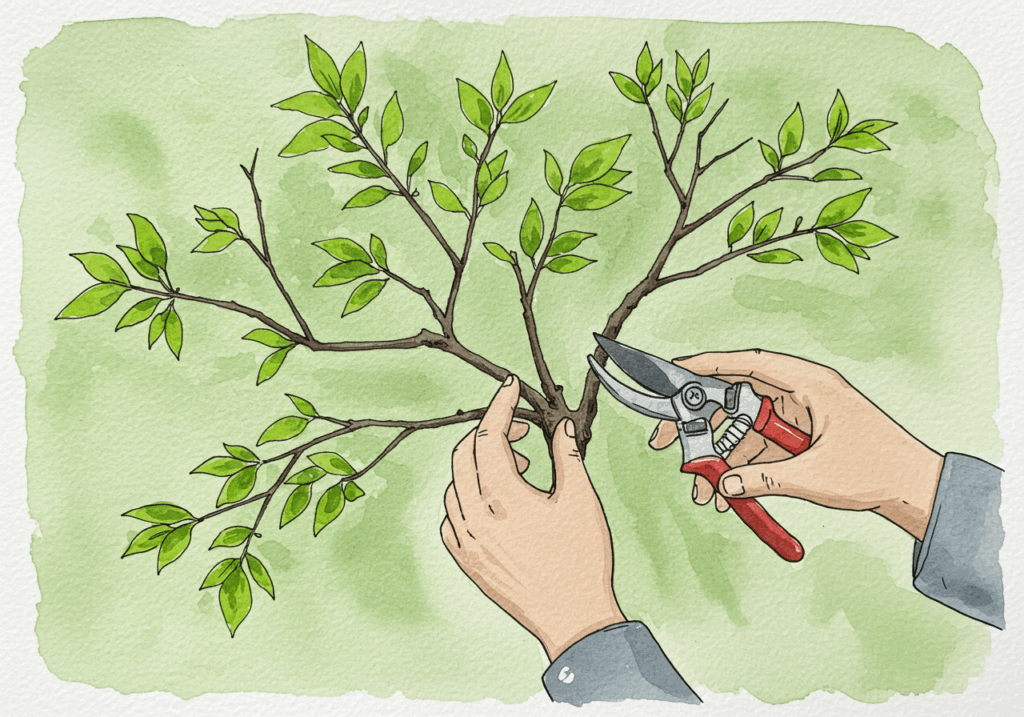

剪定方法を見直す

佐藤錦の花が咲かない場合、まずは剪定の仕方を見直してみましょう。さくらんぼの花芽は、前年に伸びた新しい枝の根元に形成される特徴があります。この花芽を誤って切り落としてしまうと、翌春に花が咲かなくなります。

特に、冬に行う剪定では注意が必要です。木の形を整えたり、日当たりや風通しを良くするために不要な枝を取り除く「透かし剪定」が中心ですが、この際に花芽のついた枝を認識して残すように心がけてください。花芽は葉芽に比べて少し丸みがあり、ふっくらしています。

また、春から夏にかけて伸びる「新梢(しんしょう)」の整理も大切です。5月頃に伸びた新梢を適度に切り詰めることで、木の栄養が枝葉ばかりに分散するのを防ぎ、翌年の花芽形成を促進する効果が期待できます。

適切な時期に、花芽の位置を意識した剪定を行うことが、花をたくさん咲かせるための重要なステップとなります。

適切な肥料管理とは

肥料の与え方も、佐藤錦の花つきに大きく影響します。特に、肥料に含まれる窒素分が多すぎると、木は枝や葉を伸ばすことに栄養を使いすぎてしまい、花を咲かせるためのエネルギーが不足してしまいます。これは、体が大きくなるばかりで、子孫を残す準備が進まない状態と言えます。

花をたくさん咲かせるには、リン酸という栄養素が重要になります。リン酸は花や実をつけるためのエネルギー源となる成分です。そのため、花芽が作られる時期に合わせて、リン酸を多く含む肥料を与えるのが効果的です。

具体的な施肥のタイミングとしては、地植えの場合で2月と10月、鉢植えであればこれに加えて5月にも少量与えるのが一般的です。しかし、肥料はあくまで適切な量を守ることが肝心です。過剰な施肥は根を傷めたり、木全体のバランスを崩したりする原因にもなります。

肥料のパッケージに記載されている用法・用量を守り、木の様子を見ながら調整することが大切です。

休眠期の寒さ確保

佐藤錦が春に美しい花を咲かせるためには、冬の寒さを十分に経験することが不可欠です。これは「休眠打破」と呼ばれ、一定期間の低温にさらされることで、春に向けて花芽が活動を始める準備が整います。

一般的に、さくらんぼが必要とする低温時間は、7℃以下の気温に約2ヶ月(おおよそ1600時間)当たることと言われています。しかし、温暖な地域では、冬の間も気温があまり下がらず、この必要な低温時間を満たせないことがあります。

そのことが、花芽がうまく目覚めず、春になっても花が咲かない、あるいは花つきが悪くなる主な原因の一つとなります。これは、寒冷地原産の植物によく見られる性質です。

温暖地でどうしても佐藤錦を育てたい場合は、鉢植えにして冬場に一時的に温度管理できる場所(例えば、冷蔵庫など)で低温処理を行う方法も理論上は考えられますが、家庭で行うのは現実的ではないかもしれません。そのため、地域の気候に合った、低温要求量の少ない品種を選ぶことも検討する価値があります。

若い木への対処法

佐藤錦の苗木を植えたばかりの場合、花が咲かないのはごく自然な状態です。さくらんぼの木は、植え付けてから初めて花を咲かせるまでに、成長の段階としてある程度の年数を必要とします。

多くの場合、花が咲き始めるまでにはおおよそ4年程度の年月がかかります。この時期の木は、まずは地面にしっかりと根を張り、幹や枝を大きく育てることにエネルギーを使っているからです。

したがって、まだ若い株の場合は、焦らず気長に待つことが最も重要な対処法となります。その間にできることは、木が健康に育つよう、日当たりや水やり、病害虫対策といった基本的な管理を適切に行うことです。

健康に育てば、それだけ早く成熟し、花を咲かせる時期を迎えることが期待できます。鉢植えで育てる場合は、根の成長が制限されることで、比較的早く花をつける傾向があるとも言われています。

受粉を助ける方法

佐藤錦の花が咲いても実がつかない、あるいは花つきが少ないと感じる場合、受粉の問題が関係しているかもしれません。佐藤錦の多くは、同じ品種の花粉では実をつけにくい「自家不和合性」という性質を持っています。

このため、美味しいさくらんぼを収穫するには、佐藤錦とは別の品種で、かつ相性の良い品種(例えばナポレオン、紅秀峰、高砂など)の木を近くに植えることが推奨されます。これらの異なる品種の花粉が、ミツバチやマメコバチなどの昆虫によって運ばれることで受粉が成立します。

もし庭に佐藤錦の木が一本しかない場合や、開花時期に雨が続いたり気温が低すぎて昆虫の活動が鈍い場合は、人工授粉が有効な方法となります。柔らかい筆や綿棒、毛バタキなどを使って、花粉をめしべに丁寧に付けて回ります。

これは手間のかかる作業ですが、確実な受粉を促し、その後の結実に繋げることができます。また、庭に様々な花を植えて昆虫を呼び寄せる環境を作ることも、間接的にさくらんぼの受粉を助けることになります。

霜害から花を守る

佐藤錦の開花時期である春先は、まだ遅霜が発生する可能性があります。せっかくついた花芽や咲き始めた花が、霜にあたってしまうと大きな被害を受け、花が枯れて実がならなくなってしまいます。

特に、つぼみが膨らんでくる時期から開花直後にかけては、花が非常にデリケートで霜に弱い時期です。気温が氷点下(おおよそ-2℃以下)になると、花の中の雌しべが傷んでしまい、たとえ花が咲いても受粉ができなくなってしまいます。

プロの農家では、防霜ファンやスプリンクラーによる散水など大規模な対策を行いますが、家庭菜園でもできることがあります。天気予報で遅霜の予報が出た場合は、夜間に不織布やシートなどを木全体にかけたり、鉢植えであれば軒下などに取り込んだりして、物理的に霜から保護する方法が有効です。

また、地面に水を撒くと気化熱で地温が下がりにくくなるという方法もありますが、これも限定的な効果となります。可能な範囲で対策を行い、大切な花を守ることが収穫へとつながります。

佐藤錦 花が咲かない時の総括

- 佐藤錦の花が咲かない原因は複数ある

- 剪定時に前年の花芽を誤って切るミスが多い

- 若い木は植え付けから約4年経たないと開花しない

- 肥料、特に窒素分の与えすぎは花つきを抑制する

- 花芽形成にはリン酸を多く含む肥料が良い

- 冬季に一定期間の寒さ(7℃以下約2ヶ月)が必要である

- 休眠打破に必要な寒さが足りないと花が咲きにくい

- 温暖地では寒さ不足が原因となりやすい

- 自家不和合性のため受粉には別の品種が必要となる

- 受粉はミツバチなどの昆虫に頼る

- 人工授粉で受粉を助けることができる

- 春先の遅霜で花芽や花が傷む可能性がある

- 剪定方法を見直し花芽を残すよう心がける

- 肥料は適量を守りリン酸を意識して与える

- 地域の気候に合わせて品種を選定することも対策の一つである