「マタタビ科 果物」と検索して、この記事にたどり着いたあなた。「マタタビ科とは?どんな植物なの?」、そして「マタタビ科の果実は何ですか?」といった疑問をお持ちかもしれませんね。

この記事では、そんなあなたの疑問に答えるべく、マタタビ科の植物とその果実について、代表的な種類を「一覧で紹介」しながら詳しく解説していきます。

実は、皆さんがよくご存知の、あの「世界で人気!キウイフルーツもマタタビ科」の一員なのです。「マタタビ科の毛が生えた果実といえば?」と聞かれると、多くの方がキウイフルーツを思い浮かべるのではないでしょうか。そのキウイフルーツの興味深いルーツ、例えば「中国語で猿の桃?獼猴桃(びこうとう)とは」どういう意味なのかにも触れていきます。

もちろん、キウイフルーツだけではありません。私たちの身近な自然に目を向けると、「日本自生!ベビーキウイと呼ばれるサルナシ」や、「またたびの仲間のフルーツ、ミヤママタタビ」といった魅力的な果実も見つかります。そして、この科を代表する存在である「マタタビ属に属する果物「マタタビ」」についても深掘りします。「マタタビの実はどんな味?食べ物になる?」という素朴な疑問から、多くの人が不思議に思う「なぜ?マタタビ科と猫の不思議な関係」まで、詳しく解き明かしていきます。

さらに、果実の利用にとどまらない「マタタビ科の植物の多様な利用法」についてもご紹介します。この記事を読めば、マタタビ科の植物とその果物に関する知識が深まるはずです。どうぞ最後までお付き合いください。

記事のポイント

- マタタビ科という植物グループの基本的な特徴

- キウイフルーツやサルナシなど、マタタビ科に属する果物の種類

- それぞれの果物の味・見た目・歴史・名前の由来などの詳細

- マタタビと猫の不思議な関係や、果実以外の利用法

身近にあるマタタビ科の果物の仲間たち

- マタタビ科とは?どんな植物なの?

- マタタビ科の果実は何ですか?一覧で紹介

- 世界で人気!キウイフルーツもマタタビ科

- マタタビ科の毛が生えた果実といえば?

- 日本自生!ベビーキウイと呼ばれるサルナシ

- またたびの仲間のフルーツ、ミヤママタタビ

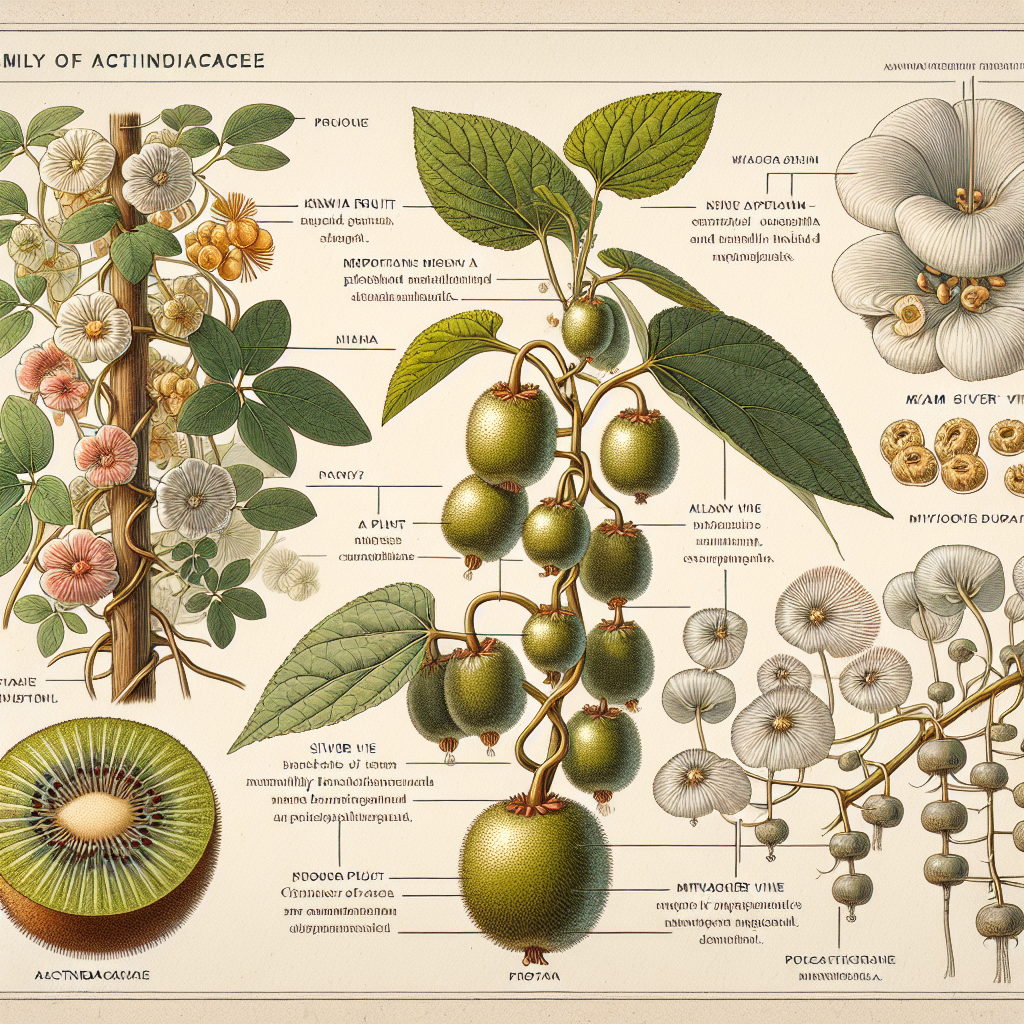

マタタビ科とは?どんな植物なの?

マタタビ科は、主にアジアの温帯から熱帯にかけて分布している植物のグループを指します。この科に属する植物の多くは「つる性」で、他の樹木や支柱などに絡みつきながら成長していくのが特徴です。そのため、自然界では森の中などで他の木に巻き付いている姿を見かけることがあります。葉の形は比較的シンプルで、複雑な切れ込みなどがない「単葉」と呼ばれるタイプがほとんどです。枝に対する葉の付き方は、交互に付く「互生」という形式をとります。

マタタビ科の植物がつける果実は、みずみずしく柔らかい「液果」に分類されるものが一般的です。液果の中には、ゴマのように非常に小さな種子がたくさん含まれている点も、この科の共通した特徴と言えるでしょう。世界全体では3つの属(グループ)に約350種ほどが知られていますが、興味深いことに、日本国内に自生しているのはマタタビ属(学名: Actinidia)の仲間だけになります。庭などで育てる場合は、つるが伸びる性質を考慮して、支柱や棚などを用意する必要が出てくるかもしれません。

マタタビ科の果実は何ですか?一覧で紹介

マタタビ科には、私たちが食用として利用できる様々な種類の果実が存在します。これらは私たちの食生活や文化と関わりを持っています。日本で特に知られている代表的なものとしては、スーパーマーケットなどでお馴染みの「キウイフルーツ」や、日本の山野に自生している「サルナシ」などが挙げられるでしょう。この他にも、猫が好むことで有名な「マタタビ」や、葉の色が変わることで観賞価値もある「ミヤママタタビ」、南西諸島などに分布する「シマサルナシ」など、多様な種類が含まれます。

具体的にリストアップすると以下のようになります。

- キウイフルーツ(学名: Actinidia chinensis など):世界的に流通。甘酸っぱい味でビタミンCが豊富。

- サルナシ(学名: Actinidia arguta):日本にも自生。小型で皮ごと食べられる。ベビーキウイとも呼ばれます。

- マタタビ(学名: Actinidia polygama):猫が反応することで有名。果実は果実酒や薬用に利用されます。

- ミヤママタタビ(学名: Actinidia kolomikta):果実は食用可能。葉の一部が白やピンクに色づき、観賞用にもなります。

- シマサルナシ(学名: Actinidia rufa):南西諸島などに分布。サルナシよりやや大きめの実をつけます。

このように、マタタビ科の果実といっても、種類によって大きさ、味、食べ方、利用法は様々です。例えば、キウイフルーツはそのまま生で食べることが多いですが、マタタビの実は独特の風味があるため、塩漬けや果実酒などに加工して楽しまれるのが一般的です。それぞれの特性を知ることで、より深くマタタビ科の植物を理解できます。

世界で人気!キウイフルーツもマタタビ科

世界中の食卓で愛されているフルーツ「キウイフルーツ」は、実はマタタビ科マタタビ属に分類される植物の果実なのです。普段何気なく食べているかもしれませんが、そのルーツを辿ると興味深い歴史が見えてきます。もともとキウイフルーツは、中国が原産の「シナサルナシ」と呼ばれる野生種でした。これが20世紀のはじめにニュージーランドへと伝わりました。そして、ニュージーランドにおいて品種改良が精力的に行われた結果、現在私たちが知るような、美味しくて栄養価の高いキウイフルーツが誕生した、という経緯があります。

私たちがスーパーなどでよく目にするキウイフルーツは、茶色く短い産毛に覆われた皮を持ち、カットすると鮮やかな緑色や、品種によっては黄色の果肉が現れるのが特徴です。特にビタミンCの含有量が豊富なことで知られており、果物の中でもトップクラスを誇ります。この栄養価の高さから、健康や美容を意識する人々からも注目を集めるようになりました。ちなみに、原産地である中国では、今でも「獼猴桃(びこうとう)」という名前で呼ばれています。これは直訳すると「猿の桃」という意味合いになり、猿が好んで食べたことなどに由来すると言われています。日本には1960年代後半から輸入が始まり、その美味しさと栄養価から人気が高まり、現在では国内でも栽培が行われるほど、すっかりお馴染みの果物として定着しました。ただし、キウイフルーツには「アクチニジン」というタンパク質分解酵素が含まれています。このため、生のキウイフルーツをゼラチンで固めるゼリーなどに使うと、ゼラチンが分解されてしまい固まりにくくなる点には注意が必要です。対策としては、キウイフルーツを一度加熱すると酵素の働きが失われるため、加熱してから使用すると良いでしょう。

マタタビ科の毛が生えた果実といえば?

マタタビ科の果物の中で「毛が生えている」という特徴を聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのは、やはり「キウイフルーツ」ではないでしょうか。スーパーなどで見かける一般的な緑色のキウイフルーツ(ヘイワード種など)は、茶色い皮の表面が短い毛で覆われているのが、外見上の大きな特徴となっています。この毛は、果実を保護する役割などを担っていると考えられています。

ただ、すべてのキウイフルーツに毛が顕著にあるわけではありません。例えば、近年人気のゴールデンキウイ(黄色の果肉を持つ品種)は、皮の表面が比較的つるつるしており、毛がほとんどないか、あってもごく僅かです。このように、品種によって毛の有無や量が異なります。キウイフルーツの原種である中国の「シナサルナシ(獼猴桃)」にも毛が見られます。一方で、同じマタタビ科でも、後述するサルナシやマタタビ、ミヤママタタビなどの果実には、キウイフルーツのようなはっきりとした毛は通常ありません。ですから、「マタタビ科の毛が生えた果実」の代表格は、主に緑色系のキウイフルーツであると言えるでしょう。食べる際には、この毛が口に残らないように、皮をむくか、表面をよく洗ってから利用するのが一般的です。

日本自生!ベビーキウイと呼ばれるサルナシ

サルナシ(学名: Actinidia arguta)は、日本全国の山地や丘陵地に自生しているマタタビ科マタタビ属のつる性植物です。キウイフルーツと同じ仲間であることから、その見た目や味が似ているため、「ベビーキウイ」や「ミニキウイ」、地域によっては「コクワ」といった愛称で呼ばれることもあります。しかし、キウイフルーツとの大きな違いは、その大きさと皮の扱いです。サルナシの果実は直径2~3cm程度と小ぶりで、皮が薄く、表面にキウイフルーツのような毛がないため、洗ってそのまま皮ごと食べることができるのが最大の特徴と言えるでしょう。

サルナシは秋、9月から10月頃にかけて緑色の実が熟します。味は甘酸っぱく、キウイフルーツによく似ていますが、より香りが強く、酸味が穏やかで食べやすいと感じる人もいるようです。自然に生えているものを採取して食べる楽しみもありますが、近年では栄養価の高さ(ビタミンCや食物繊維が豊富)や美味しさから注目され、栽培品種も開発されています。そのため、農産物の直売所などで見かける機会も少しずつ増えてきました。ただし、山で自生しているものを採取する際には、いくつか注意点があります。まず、実が似ている有毒植物と間違えないように、正確な知識を持つことが重要です。また、サルナシは野生動物にとっても貴重な食料源であるため、採りすぎないようにマナーを守る心がけが大切になります。

またたびの仲間のフルーツ、ミヤママタタビ

ミヤママタタビ(学名: Actinidia kolomikta)も、マタタビやキウイフルーツ、サルナシと同じマタタビ科マタタビ属に属する植物で、食用可能な果実をつけます。「ミヤマ」という名前が示す通り、通常の「マタタビ」よりも標高の高い山地、つまり「深山」に自生することが多い、やや冷涼な気候を好む北方系の種類です。北海道や本州の中部地方以北の山林で見かけることができます。

ミヤママタタビの果実は、マタタビの実に似た楕円形をしていますが、大きさはやや小ぶりです。秋に熟すと黄色っぽくなり、甘酸っぱい独特の風味があります。生で食べることもできますが、マタタビと同様に果実酒(ミヤママタタビ酒)などに加工して利用されることも多いようです。このミヤママタタビには、果実以外にも非常に興味深い特徴があります。それは、開花期である6月から7月頃になると、つるの先端近くにある葉の一部が、まるでペンキを塗ったかのように白く、さらに鮮やかなピンク色に変化することです。この現象は「斑(ふ)入り」と呼ばれ、緑の葉とのコントラストが美しく、高い観賞価値があるとされています。そのため、庭木や垣根として栽培されることも少なくありません。ただ、栽培する際には、つる性植物であるため、伸びたつるを誘引するための支柱やフェンスなどが必要になる点を考慮しておくと良いでしょう。また、マタタビほどではありませんが、猫が好む成分を含むこともあるようです。

マタタビ科の果物の詳細と面白い豆知識

- マタタビ属に属する果物「マタタビ」

- マタタビの実はどんな味?食べ物になる?

- なぜ?マタタビ科と猫の不思議な関係

- 中国語で猿の桃?獼猴桃(びこうとう)とは

- マタタビ科の植物の多様な利用法

マタタビ属に属する果物「マタタビ」

マタタビ(学名: Actinidia polygama)は、日本各地の山野に広く自生している、マタタビ科マタタビ属を代表するつる性の落葉植物です。「猫にマタタビ」という言葉があるように、猫が特有の強い反応を示すことで非常に有名ですが、人間にとっても古くから様々な形で利用されてきた、実は身近な植物の一つなのです。北海道から九州まで、主に山地や谷沿い、林の縁といった、やや湿り気のある場所を好んで生育しています。他の樹木などに自身のつるを絡ませながら伸びていき、夏(6月~7月頃)になると、直径2cmほどの白い5枚の花びらを持つ、梅の花にも似た可憐な花を咲かせます。この開花時期には、葉の先端部分が白く色づくという特徴的な変化を見せるため、花が咲いていなくてもマタタビだと判別する助けになります。

そして秋(9月~10月頃)になると、長さ2~3cmほどの長楕円形をした果実が黄色く熟します。このマタタビの果実には、実は2つのタイプが存在します。一つは、ドングリのような形をした正常な果実です。もう一つは、「マタタビミバエ」という昆虫などが産卵し、その刺激によって果実が変形してできた、表面がゴツゴツといびつな球状になった「虫こぶ(ちゅうえいか)」または「虫癭果(ちゅうえいか)」と呼ばれるものです。この虫こぶは、特に薬用として珍重されてきました。「マタタビ」という少し変わった名前の由来については、「疲れた旅人がこの実を食べて元気を回復し、再び旅を続けることができた」というエピソードから来ているという説や、アイヌ語が語源であるという説など、いくつかの話が伝わっています。

マタタビの実はどんな味?食べ物になる?

マタタビの実は、食用として利用することは可能です。しかし、その味はかなり独特で、一般的にイメージされる「美味しい果物」とは少し異なるかもしれません。特に注意が必要なのは、まだ熟していない緑色の実です。未熟なマタタビの実は、口にすると非常に強い苦味、渋み、そしてピリッとした辛味を感じさせます。「激苦」と表現されることもあるほどで、この状態ではとても生で食べるのには適していません。

秋になり、実が黄色く完熟すると、これらの強い刺激的な味はだいぶ和らぎます。そして、ほのかな甘みや爽やかな酸味も感じられるようにはなります。ただ、完熟してもなお、特有の風味や、舌が少ししびれるような感覚、あるいは喉の奥がいがらっぽくなるような刺激が残ることが多いようです。「山のキウイフルーツ」などと呼ばれることもありますが、私たちが普段食べているキウイフルーツのような甘さや食べやすさを期待すると、少し驚くかもしれません。こうした理由から、マタタビの実は生食されることよりも、加工して利用されるのが一般的です。よく行われるのは、塩漬けや味噌漬け、砂糖漬けにして保存食としたり、焼酎などに漬け込んで果実酒(マタタビ酒)にしたりする方法です。また、前述の虫こぶ(虫癭果)は「木天蓼(もくてんりょう)」という生薬名で呼ばれ、乾燥させて薬用酒の材料などに用いられてきました。実だけでなく、春先の若葉や若芽は、アク抜きをして天ぷらやおひたしなどにして食べることも可能です。食べる場合は、完熟したものを選び、場合によってはアク抜きなどの下処理を検討すると良いでしょう。刺激が残ることもあるため、一度にたくさん食べるのは避けた方が無難かもしれません。

なぜ?マタタビ科と猫の不思議な関係

マタタビ科の植物、とりわけマタタビに対して猫が示す、あの特有で強い反応は、多くの飼い主さんや猫好きの方ならご存知のことでしょう。体をこすりつけたり、ゴロゴロと転げまわったり、うっとりとした表情になったり…。この不思議な現象の背景には、マタタビに含まれる特定の化学成分が関与しています。マタタビの枝や葉、実には、「マタタビラクトン」や「アクチニジン」といった揮発性の有機化合物が含まれています。これらの物質が猫の鼻腔内にある匂いを感じ取る「嗅上皮(きゅうじょうひ)」という部分に到達すると、それが信号となって脳の中枢神経系に伝達されます。

この刺激が、猫に一時的な多幸感や興奮状態、いわゆる「マタタビ反応」と呼ばれる行動を引き起こすと考えられています。体をこすりつける、舐める、噛む、床や地面を転がる、よだれを垂らす、といった行動がその典型です。この反応は、人間がお酒に酔う状態に例えられることもありますが、メカニズムは異なります。通常、この反応は数分から長くても十数分程度で自然に収まり、猫が依存症になるようなことはないとされています。興味深いことに、このマタタビ反応はイエネコだけでなく、ライオンやトラ、ヒョウといった他のネコ科動物にも見られることが確認されています。ただし、すべての猫がマタタビに反応するわけではありません。遺伝的な要因などから、一部の成猫や、まだ性的に成熟していない子猫などは、マタタビに対して全く反応を示さないこともあります。猫にとってマタタビは、適量であればストレス解消や気分のリフレッシュに役立つとも言われますが、与えすぎると過剰な興奮状態が続いたり、まれに呼吸器系への負担などが懸念されたりすることもあります。そのため、おもちゃなどに少量を使う程度にし、使用頻度や量には配慮することが推奨されます。ちなみに、マタタビほど強くはありませんが、近縁種であるキウイフルーツのつるや根に対しても、同様の反応を示す猫がいることも報告されています。

中国語で猿の桃?獼猴桃(びこうとう)とは

獼猴桃(びこうとう)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは主に、私たちが普段よく食べている「キウイフルーツ」を指す中国語での名前、あるいは漢名にあたります。文字を分解してみると、「獼猴」はアカゲザルに代表されるようなサル類を意味し、「桃」は果物のモモを指します。したがって、獼猴桃を直訳すると「猿の桃」という意味になります。なぜこのような名前が付いたのかについては諸説ありますが、野生の猿がこの実を好んで食べていた様子から名付けられたという説や、実の形や大きさが桃に少し似ているから、といった説が伝えられています。

キウイフルーツの原産地は、実は中国の長江流域周辺などです。そのため、現地では古くから「獼猴桃」の名前で親しまれてきました。学術的には Actinidia chinensis や Actinidia deliciosa といった学名で呼ばれる植物です。20世紀に入ってからニュージーランドで品種改良が進み、「キウイフルーツ」というキャッチーな名前で世界的に広まりましたが、原産国である中国では、現在でも「獼猴桃」が一般的な呼び名として使われています。例えば、中国の陝西省周至県などは「中華獼猴桃」というブランドで名産地としても知られています。ちなみに、文脈によっては、同じマタタビ科に属し、日本にも自生する「サルナシ」(Actinidia arguta)のことを指して「獼猴桃」や、より直接的に「猿桃」と呼ぶ場合もあるようです。日本でキウイフルーツがまだ珍しかった時代には、この「獼猴桃」という名前で図鑑などに紹介されていたこともありました。

マタタビ科の植物の多様な利用法

マタタビ科の植物は、キウイフルーツやサルナシのように果実を美味しくいただくという利用法が最もよく知られていますが、それ以外にも実に多様な形で、古くから人々の暮らしや文化の中で活用されてきました。種類ごとに異なる特性を活かした、様々な利用法が存在するのです。

まず、果実以外の食用利用として、マタタビの若葉や柔らかい若芽をアク抜きしてから、天ぷらやおひたし、和え物などにして食べるという利用法があります。春の山菜として、一部の地域では親しまれてきました。次に、薬用としての利用も重要です。特にマタタビの「虫こぶ(木天蓼)」は、乾燥させたものが伝統的な生薬として知られ、冷え性の改善や滋養強壮、疲労回復などを期待して薬用酒(マタタビ酒)の材料にされてきました。正常な果実も同様に、薬用酒として利用されることがあります。

そして、マタタビ科植物と聞いて忘れてはならないのが、猫との関わりです。マタタビの乾燥した実や枝、粉末などは、猫用のおもちゃとして、あるいは爪とぎのしつけや、気分転換・ストレス解消などを目的として、広く利用されています。これには、前述した特有の化学成分が関係しています。さらに、昔ながらの生活の知恵として、マタタビの丈夫なつるを縄の代わりとして利用したり、細かく刻んだ枝葉をお茶のようにして飲用したり、あるいは浴槽に入れて入浴剤として利用したりした地域もあったようです。

加えて、観賞用としての価値を持つ種類もあります。例えばミヤママタタビは、初夏になると葉の先端部分が白やピンク色に美しく変化するため、そのユニークな見た目から庭木や垣根として植えられ、観賞用に楽しまれることがあります。このように、マタタビ科の植物は、食用、薬用、猫用、生活資材用、観賞用など、実に幅広い用途で利用されてきた歴史を持っています。ただし、薬用としての効果については、民間伝承に基づくものも多く含まれる点には留意が必要です。また、野生の植物を採取して利用する際には、その場所のルールや自然環境への配慮、そして採りすぎないといったマナーを守ることが、今後もこれらの恵みと付き合っていく上で大切になります。

総括:マタタビ科の果物とその多様性

- マタタビ科は主につる性の木本でアジアに分布する

- 果実は多数の小さな種子を含む液果である

- 日本にはマタタビ属(Actinidia)のみが自生する

- 代表的な食用果実にキウイフルーツやサルナシがある

- キウイフルーツは中国原産のシナサルナシが改良されたものだ

- 緑色系のキウイフルーツは皮に短い毛を持つことが多い

- キウイフルーツはビタミンCが特に豊富な果物である

- 中国語でキウイフルーツは獼猴桃(びこうとう)と呼ばれる

- サルナシは日本に自生し「ベビーキウイ」の別名を持つ

- サルナシは小粒で皮ごと食べられるのが特徴である

- ミヤママタタビは開花期に葉が白やピンクに変色する

- マタタビの実は完熟しても独特の風味と刺激が残る

- マタタビの虫こぶ(木天蓼)は生薬として利用される

- マタタビ特有の成分が猫に恍惚反応を引き起こす

- マタタビの若葉や若芽は山菜として食用にもなる