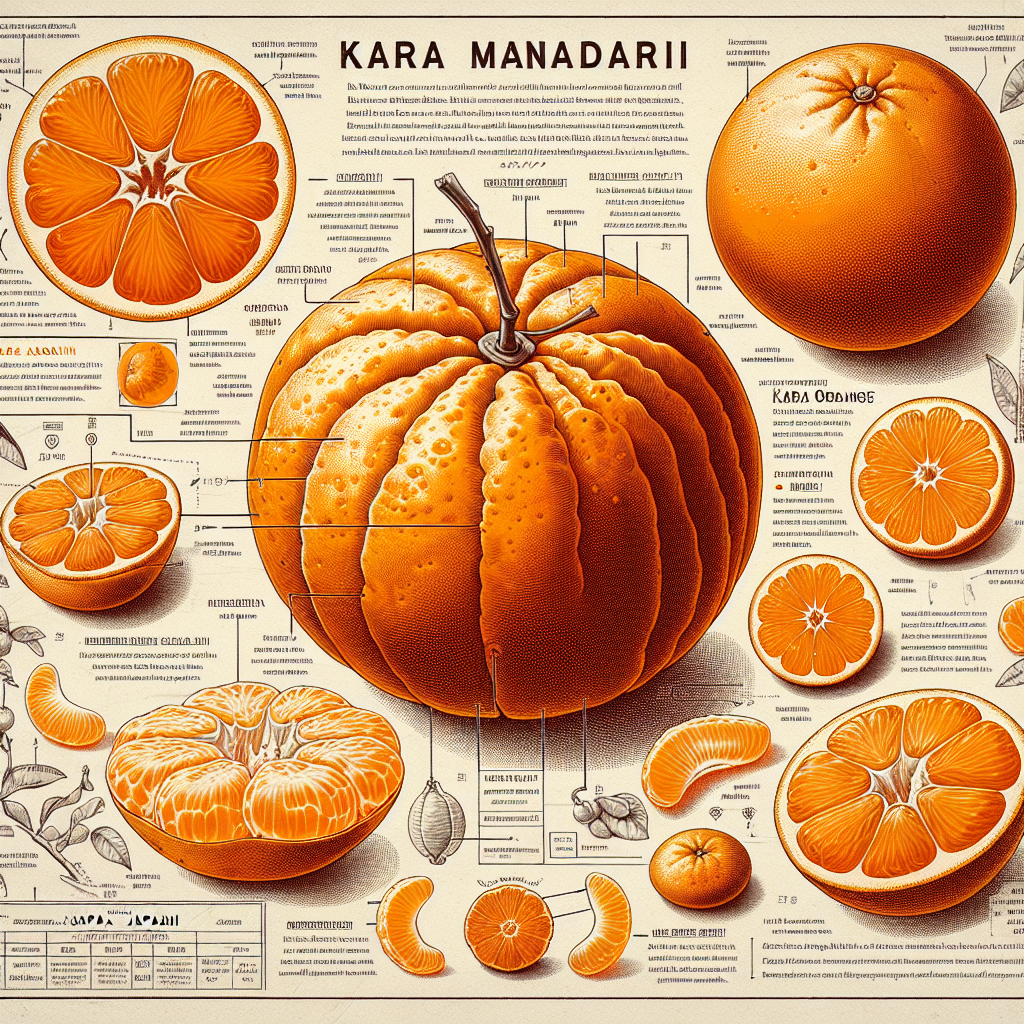

カラマンダリンをご存知ですか?この春の時期に楽しめる高糖度の柑橘は、温州みかんとキングマンダリンを交配して誕生した特別な品種です。「カラ」という和名を持ち、濃厚な甘さと適度な酸味のバランスが絶妙な味わいが特徴です。通常のみかんとの違いや、マンダリンとの関係性も気になるところではないでしょうか。

カラマンダリンの旬は4月下旬から5月下旬にかけてで、多くの柑橘類が冬に収穫されるのとは異なり、春に楽しめる貴重な存在です。その糖度は平均15度と非常に高く、βクリプトキサンチンやビタミンCなどの健康効果も注目されています。

この記事では、カラマンダリンの特徴や効能、旬の時期や値段の相場、さらには家庭で育てるための苗木の選び方まで、カラマンダリンに関する情報を詳しくご紹介します。デコボコした皮を持つこの春の贅沢品を、ぜひ味わってみてください。

記事のポイント

- カラマンダリンの旬や味わい、糖度などの基本的な特徴

- 温州みかんとの違いや、マンダリン類における位置づけ

- 栄養価や効能、健康面でのメリット

- 選び方や価格相場、家庭での栽培方法

カラマンダリンとは?特徴と魅力

- カラマンダリンの旬はいつ頃ですか?

- カラマンダリンとみかんの違いは何ですか?

- カラマンダリンの和名は?

- カラマンダリンはどんな味ですか?

- マンダリン みかん 違い

カラマンダリンの旬はいつ頃ですか?

カラマンダリンの旬は4月下旬から5月下旬にかけてです。一般的な柑橘類が冬に収穫される中、カラマンダリンは春に楽しめる珍しい柑橘として知られています。

実際、カラマンダリンは3月から4月にかけて収穫されますが、すぐに市場に出回るわけではありません。収穫後、酸味を抜くために2週間から1ヶ月程度の「減酸」と呼ばれる期間を設けます。この工程を経て、4月下旬頃から店頭に並び始めるのです。

なぜこのような長い熟成期間が必要なのでしょうか。カラマンダリンは樹上で長期間熟成されることで糖度が高まり、濃厚な味わいが生まれます。しかし収穫直後は酸味が強いため、この減酸期間が風味を整える重要な役割を果たしているのです。

ちなみに、カラマンダリンは数ある柑橘の中でも特に樹に成っている期間が長い品種です。この長い熟成期間によって果汁が濃縮され、高い糖度と豊かな風味が生まれるのが特徴となっています。

一方で、旬の時期が限られているため、販売期間も比較的短いことには注意が必要です。「春のみかん」として親しまれていますが、6月になると市場からほとんど姿を消してしまいます。

カラマンダリンとみかんの違いは何ですか?

カラマンダリンとみかんの最大の違いは、その起源と味わいにあります。カラマンダリンは温州みかん(ウンシュウミカン)とキングマンダリンを交配して作られた雑種です。1915年にカリフォルニア大学のフロスト博士によって開発され、1935年に命名されました。

味わいの面では、カラマンダリンは温州みかんよりも糖度が高く、濃厚な甘さと適度な酸味のバランスが特徴です。平均糖度は約15度と高く、温州みかんの10〜14度と比較するとかなり甘いことがわかります。

外見上は、カラマンダリンは温州みかんと似ていますが、皮がやや厚くデコボコした形状をしています。また、果重(1個の重さ)は130〜170gで、一般的な温州みかんと同程度のサイズです。

食べ方の面では、両者とも手で皮を剥いて食べられますが、カラマンダリンには種が多いという違いがあります。これは商業生産上のネックとなっていたポイントでもあります。

収穫時期も大きな違いの一つです。温州みかんが冬の果物であるのに対し、カラマンダリンは春に収穫・出荷されます。このため「春のみかん」として親しまれているのです。

もちろん、カラマンダリンにはデメリットもあります。種が多いことに加え、浮き皮(果肉と皮の間に隙間ができる現象)になりやすく、その場合は傷みやすくなります。また、収穫から出荷までに減酸期間が必要なため、生産コストがかかるという側面もあります。

カラマンダリンの和名は?

カラマンダリンの和名は「カラ」です。また、「カラオレンジ」や「カラ・みかん」という名称でも親しまれています。正式な呼び名としては「カラ」が用いられることが多いですが、一般的な市場では「カラマンダリン」という名前で流通していることがほとんどです。

この命名は1935年にカリフォルニア大学のフロスト博士によってなされました。「カラ」という名前の由来については明確な記録が残っていませんが、英語では「Kara Mandarin」と表記されます。

日本では1955年(昭和30年)に田中長三郎博士によって種子が導入され、その後、農林水産省や愛媛県果樹試験場などへも穂木が持ち込まれました。日本での栽培発祥は三重県度会郡南勢町(現在の南伊勢町)とされています。

また、カラマンダリンに吉浦ポンカンを交配して生まれた「南津海(なつみ)」という品種もあります。これはカラマンダリンとよく似ているため、市場ではあまり区別されずに出荷されることも多いようです。

一方で、カラマンダリンの認知度は地域によって差があり、主な産地である愛媛県や三重県、和歌山県以外ではあまり馴染みがない場合もあります。しかし、その高い糖度と春に楽しめる希少性から、近年では「春のみかん」として徐々に知名度が上がっています。

なお、カラマンダリンは植物学的にはミカン科ミカン属に分類される柑橘類です。他の柑橘類と同様、栄養価が高く、特にβクリプトキサンチンやβカロテン、ビタミンCなどを豊富に含んでいます。

カラマンダリンはどんな味ですか?

カラマンダリンは、濃厚な甘味と適度な酸味のバランスが絶妙な柑橘です。その糖度は平均15度前後と高く、柑橘類の中でもトップクラスの甘さを誇ります。

多くの人が初めてカラマンダリンを口にすると、その濃厚さに驚きます。これは樹上で長期間熟成されることによるもので、果汁が凝縮されて旨味が増しているためです。通常の柑橘類と比べて樹になっている期間が非常に長いカラマンダリンは、その間にじっくりと糖度を高めていきます。

味わいの特徴としては、まず口に入れた瞬間に感じる豊かな甘さがあります。続いて、適度な酸味が広がり、後味にはほのかな苦みも感じることがあります。この複雑な風味のバランスが、カラマンダリンの魅力の一つです。

一方で、カラマンダリンの味は収穫時期や保存状態によっても変化します。収穫直後は酸味が強いことが多いため、通常は2週間から1ヶ月ほど減酸期間を置いてから出荷されます。この期間を経ることで、酸味が穏やかになり、より食べやすくなるのです。

ただし、カラマンダリンには注意点もあります。収穫から時間が経ちすぎると、浮き皮(果肉と皮の間に隙間ができる現象)になりやすく、その場合は水分が抜けて風味が落ちることがあります。また、種が多いことも特徴の一つで、食べる際には種に気をつける必要があります。

これらの特徴を総合すると、カラマンダリンは「春の贅沢品」とも言える柑橘です。そのとろけるような食感と濃厚な甘さは、一度味わうと忘れられない印象を残します。特に4月から5月にかけて旬を迎えるカラマンダリンは、冬の柑橘シーズンが終わった後の貴重な存在として、多くの柑橘ファンに愛されています。

マンダリン みかん 違い

マンダリンとみかんの違いを理解するには、まず柑橘類の分類について把握することが重要です。実は「マンダリン」と「みかん」は、厳密に言えば同じ種類を指すこともあれば、異なる種類を指すこともある紛らわしい呼び名です。

一般的に、日本で「みかん」と言えば「温州みかん(ウンシュウミカン)」を指すことが多いです。一方、英語圏では「マンダリン(Mandarin)」という言葉が広く使われ、これは日本の温州みかんを含む、皮が薄くて剥きやすい小型から中型の柑橘類の総称となっています。つまり、海外では温州みかんもマンダリンの一種とされているのです。

具体的な違いとしては、原産地があります。温州みかんは日本固有の品種とされることが多いのに対し、マンダリン全般の起源は中国南部や東南アジアとされています。

また、見た目や食感にも違いがあります。温州みかんは種が少なく、皮が薄くて剥きやすいのが特徴です。一方、キングマンダリンやダンシーマンダリンなど、温州みかん以外のマンダリン類は種が多く、皮の厚さや剥きやすさも品種によって異なります。

味わいの面では、温州みかんは比較的酸味が控えめで食べやすく、糖度は10〜14度程度です。他のマンダリン類は品種によって甘さや酸味のバランスが大きく異なり、中には温州みかんよりも甘いものや酸味が強いものもあります。

収穫時期も違いの一つです。温州みかんは主に冬季(11月〜1月頃)に収穫されますが、他のマンダリン類は春先(3月〜5月頃)に収穫される品種も少なくありません。

このような違いがある一方で、マンダリン類と温州みかんには共通点もあります。どちらも柑橘特有の爽やかな香りと、ビタミンCやβクリプトキサンチンなどの栄養素を豊富に含んでいます。

なお、日本国内でも「マンダリン」という呼び名は使われることがありますが、これは主に輸入品や、温州みかん以外の品種(キングマンダリンやポンカンなど)を指す場合が多いです。消費者としては、「マンダリン」と表示されている商品を見かけた際には、具体的にどのような品種なのかを確認すると良いでしょう。

カラマンダリンの栄養と効能・選び方

- カラマンダリン 効能

- カラマンダリン 糖度

- カラマンダリン 特徴

- カラマンダリンの旬の時期

- マンダリン カラマンダリン 違い

- カラマンダリン 値段

- カラマンダリン 苗木

カラマンダリン 効能

カラマンダリンには、私たちの健康に嬉しい効能がたくさん詰まっています。最も注目すべき栄養素は「βクリプトキサンチン」です。この成分は強力な抗酸化作用を持ち、体内の細胞を有害な活性酸素から守る働きをします。発がん物質から細胞を保護する効果も期待できるため、がん予防の観点からも注目されています。

また、カラマンダリンには「βカロテン」も豊富に含まれています。βカロテンは体内でビタミンAに変換され、視力の維持や皮膚の健康をサポートします。さらに、抗菌作用も持ち合わせており、生活習慣病の予防にも役立つと言われています。

もちろん、柑橘類の代表的な栄養素である「ビタミンC」も豊富です。100gあたり約35mgのビタミンCを含んでおり、これは成人の1日の推奨摂取量の約3分の1に相当します。ビタミンCは免疫力の向上や美肌効果、さらには疲労回復にも効果的です。

「クエン酸」の含有量も見逃せません。クエン酸は体内のエネルギー代謝を促進し、疲労物質である乳酸の分解を助けます。特に運動後や疲れを感じたときに、カラマンダリンを食べることで疲労回復効果が期待できるでしょう。

他にも、カリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラル類も含まれています。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する働きがあり、高血圧の予防に役立ちます。カルシウムとマグネシウムは骨や歯の形成に不可欠な栄養素です。

ただし、カラマンダリンの効能を最大限に活かすためには、新鮮なものを適量摂取することが大切です。また、個人の体質によってはアレルギー反応を示す場合もあるため、初めて食べる際には少量から試すことをおすすめします。

健康維持のためには、カラマンダリンだけでなく、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけることが重要です。カラマンダリンはそのサポート役として、春の季節に楽しめる貴重な果物と言えるでしょう。

カラマンダリン 糖度

カラマンダリンの最大の魅力は、その高い糖度にあります。平均糖度は約15度と非常に高く、柑橘類の中でもトップクラスの甘さを誇ります。一般的な温州みかんの糖度が10〜14度であることを考えると、カラマンダリンがいかに甘いかがわかるでしょう。中には糖度18度に達する個体も存在すると報告されています。

なぜカラマンダリンはこれほど高い糖度を持つのでしょうか。主な理由は、その独特な生育・収穫方法にあります。多くの柑橘類が冬に収穫されるのに対し、カラマンダリンは春まで木に実をつけたままにします。この長い樹上熟成期間が、糖度を高める重要な要素となっているのです。

また、カラマンダリンは温州みかんとキングマンダリンを交配して生まれた品種です。親となった両品種の特性、特にキングマンダリンの甘さを受け継いでいることも、高糖度の理由の一つと考えられています。

温暖な気候も糖度に影響します。カラマンダリンの主な産地である愛媛県、三重県、和歌山県は、いずれも比較的温暖な気候に恵まれており、柑橘栽培に適した環境です。このような恵まれた気候条件下で育つことで、果実内の糖分がしっかりと蓄積されるのです。

ただし、同じカラマンダリンでも、栽培条件や収穫時期、保存状態によって糖度には差が生じます。例えば、収穫が早すぎると糖度が十分に上がらないことがあります。また、浮き皮(果肉と皮の間に隙間ができる現象)になってしまうと、水分が抜けて相対的に糖度が上がることもありますが、これは風味の低下を伴うことが多いです。

消費者としては、信頼できる産地のものを選び、適切な時期に購入することが、高糖度のカラマンダリンを楽しむコツとなります。また、購入後は直射日光を避け、風通しの良い場所で保管するか、冷蔵庫で保存することをおすすめします。

このように、カラマンダリンの高糖度は偶然ではなく、品種の特性、栽培方法、収穫時期など、さまざまな要素が絶妙に組み合わさった結果なのです。甘いものが好きな方にとって、カラマンダリンは春の贅沢品と言えるでしょう。

カラマンダリン 特徴

カラマンダリンは、様々な特徴を持つ個性的な柑橘です。まず外観から見ていくと、果実の大きさは温州みかんとほぼ同じで、1個あたりの重さは130〜170gほどです。皮は濃いオレンジ色をしており、表面がデコボコしているのが特徴的です。温州みかんの皮よりもやや厚いものの、手で簡単に剥くことができます。

内部構造に目を向けると、カラマンダリンの果肉は柔らかく多汁で、10〜12の房に分かれています。果肉の色は濃いオレンジ色で、見た目にも鮮やかです。一方で、種が多いという特徴もあり、これが商業生産上のネックとなっていました。

カラマンダリンの誕生は1915年にさかのぼります。カリフォルニア大学のフロスト博士が、温州みかん(ウンシュウミカン)とキングマンダリンを交配させて開発し、1935年に「カラ」と命名しました。日本には1955年に導入され、三重県を発祥地として栽培が始まりました。

当初、カラマンダリンは酸味が強くカンキツかいよう病にも弱かったため、商業生産には適さないと考えられていました。しかし、5月頃に果実にヒヨドリが群がっているのを見て再調査した結果、この時期には美味しく食べられることが確認されました。こうして、春の柑橘として価値が再評価されたのです。

カラマンダリンの最大の特徴は、その濃厚な味わいにあります。糖度は平均15度前後と高く、適度な酸味とのバランスが絶妙です。この味わいは、樹上で長期間熟成されることによって生まれます。数ある柑橘類の中でも、カラマンダリンは樹になっている期間が特に長く、このじっくりとした熟成が濃厚な味わいを生み出す秘訣となっています。

現在の主な産地は、愛媛県(全国生産量の約68%)、三重県(約15%)、和歌山県(約15%)です。特に愛媛県松山市の中島地区は、カラマンダリンの一大産地として知られています。

収穫は3月から4月にかけて行われますが、収穫直後は酸味が強いため、2週間から1ヶ月ほどの減酸期間を置いてから出荷されます。このため、市場に出回るのは4月下旬から5月下旬にかけてとなります。

カラマンダリンには「南津海(なつみ)」という近縁種もあります。これはカラマンダリンに吉浦ポンカンを交配させて作られた品種で、見た目や味がカラマンダリンとよく似ているため、市場ではあまり区別されずに出荷されることもあります。

以上のような特徴を持つカラマンダリンは、春に楽しめる貴重な柑橘として、多くの果物愛好家に親しまれています。種の多さや収穫後の減酸期間の必要性といった課題はあるものの、その濃厚な味わいと栄養価の高さから、これからも日本の食卓を彩る果物として愛され続けることでしょう。

カラマンダリンの旬の時期

カラマンダリンの旬の時期は、4月下旬から5月下旬にかけてです。多くの柑橘類が冬に出回る中、カラマンダリンは春に食べられる珍しい柑橘として、季節の変わり目を彩ります。

実際の収穫時期は3月から4月にかけてですが、収穫したカラマンダリンがすぐに店頭に並ぶわけではありません。カラマンダリンは収穫直後、酸味が強いという特徴があります。そのため、収穫後に2週間から1ヶ月程度の「減酸期間」を設けることで、酸味を和らげ、より食べやすくなるよう調整されます。この過程を経て、ようやく4月下旬頃から市場に出回り始めるのです。

カラマンダリンがこの時期に収穫される理由は、その生育特性にあります。カラマンダリンは数ある柑橘類の中でも、樹上での熟成期間が特に長い品種です。冬の間も木に実をつけたままにし、春まで樹上で熟成させることで、果汁が凝縮され、濃厚な味わいが生まれます。この長い熟成期間が、カラマンダリン特有の高い糖度と豊かな風味を生み出す秘訣となっているのです。

ただし、カラマンダリンの時期に関しては地域差があることも覚えておきましょう。主な産地である愛媛県、三重県、和歌山県では、それぞれ微妙に収穫時期や市場への出荷時期が異なることがあります。また、その年の気候条件によっても、収穫や出荷の時期が前後することがあります。

カラマンダリンの保存期間はそれほど長くはありません。特に、浮き皮(果肉と皮の間に隙間ができる現象)になりやすいという特性があるため、長期保存には向いていません。購入したら、なるべく早めに食べるのがおすすめです。冷蔵保存する場合は、ポリ袋などに入れて水分の蒸発を防ぐとよいでしょう。

「春のみかん」として親しまれるカラマンダリンですが、その出回る期間は比較的短いです。5月下旬を過ぎると、徐々に市場から姿を消していきます。このため、カラマンダリンの旬を楽しむなら、4月下旬から5月中旬頃がベストタイミングと言えるでしょう。季節の贈り物としても喜ばれる時期です。

マンダリン カラマンダリン 違い

マンダリンとカラマンダリンの違いを理解するには、まず柑橘類の分類について知っておく必要があります。「マンダリン」は英語圏で使われる呼び名で、日本語では「温州みかん」を含む小型〜中型の柑橘類の総称とされています。一方、「カラマンダリン」は特定の品種名で、温州みかんとキングマンダリンを交配して作られた雑種です。

つまり、カラマンダリンはマンダリン類の一種と考えることができます。しかし、その特性は一般的なマンダリン類とはいくつか異なる点があります。

まず起源の違いがあります。一般的なマンダリン類は中国南部や東南アジアが原産地とされていますが、カラマンダリンは1915年にアメリカのカリフォルニア大学で人工的に作られた比較的新しい品種です。日本への導入も1955年と、他の多くのマンダリン類よりも歴史が浅いことが特徴です。

次に、収穫時期の違いが挙げられます。多くのマンダリン類(温州みかんなど)は冬季に収穫されるのに対し、カラマンダリンは春(3月〜4月)に収穫されます。このため、「春のみかん」として珍重されています。

味わいの面では、カラマンダリンは一般的なマンダリン類よりも糖度が高く、濃厚な味が特徴です。平均糖度は約15度と高く、多くのマンダリン類よりも甘味が強いとされています。ただし、酸味も持ち合わせており、このバランスが絶妙な風味を生み出しています。

外見上の違いとしては、カラマンダリンは皮がやや厚くデコボコした形状をしています。また、種が多いという特徴もあります。一般的なマンダリン類の中には、温州みかんのように種が少ないものもあれば、ポンカンのように種が多いものもあるため、この点は品種によって差があります。

栽培上の違いも注目すべき点です。カラマンダリンは当初、酸味が強くカンキツかいよう病にも弱かったため、商業生産には適さないと考えられていました。しかし、春になって味が良くなることが発見され、また病気対策も進んだことで、生産量が増加してきました。それでも、現在でも全国的な生産量は比較的少なく、主に愛媛県、三重県、和歌山県で栽培されています。

このように、マンダリンとカラマンダリンには明確な違いがあります。カラマンダリンはマンダリン類の中でも特殊な位置づけにあり、その独特の特性から、柑橘ファンの間で高い評価を得ている品種と言えるでしょう。

カラマンダリン 値段

カラマンダリンの値段は、一般的な柑橘類と比べるとやや高めに設定されています。小売価格の目安としては、100円〜250円程度で1個売りされることが多く、パック売りの場合は3〜5個入りで500円〜800円程度が一般的です。もちろん、産地や販売店、その年の収穫量などによって価格は変動します。

なぜカラマンダリンはやや高めの価格設定になっているのでしょうか。主な理由としては、生産量の少なさが挙げられます。カラマンダリンの全国生産量は2013年時点で約2,592トンと、温州みかんなどの主要柑橘類と比べるとかなり少ない状況です。愛媛県、三重県、和歌山県などの限られた地域でしか栽培されていないため、供給量に限りがあるのです。

また、栽培・管理の難しさも価格に影響しています。カラマンダリンは収穫まで長期間樹上で熟成させる必要があり、その間の管理が重要です。さらに、カンキツかいよう病にも比較的弱いため、栽培には手間がかかります。収穫後も、酸味を抜くための減酸期間(2週間〜1ヶ月)が必要で、これらの手間が価格に反映されています。

一方で、購入時期によっても価格は変動します。旬のピークである4月下旬から5月中旬頃が最も出回る量が多く、比較的手頃な価格で購入できることがあります。反対に、シーズン初めや終わり頃は品薄になりやすく、価格が上がる傾向にあります。

産地直送や農家からの直接購入の場合は、市場価格よりもやや安く購入できることもあります。特に愛媛県の松山市や中島地区、三重県の御浜町、和歌山県の有田市などの主要産地では、地元価格で購入できる場合もあります。

贈答用のカラマンダリンは、さらに価格が高くなります。厳選された高品質のものが箱詰めされ、1箱(5kg前後)で3,000円〜5,000円程度で販売されていることが多いです。特に「春のギフト」として人気があり、母の日の贈り物としても重宝されています。

ただし、これらの価格はあくまで目安であり、近年の物価上昇や天候不順による収穫量の変動などによって、価格が大きく変わることもあります。また、地域によっても価格差があるため、実際の購入時には各販売店でご確認ください。

カラマンダリン 苗木

カラマンダリンの苗木は、家庭菜園や庭先での栽培を楽しみたい方にとって魅力的な選択肢です。一般的に、カラマンダリンの苗木は園芸店やオンラインショップで購入することができ、価格は1本あたり3,000円〜6,000円程度が相場となっています。もちろん、苗木のサイズや接ぎ木後の年数によって価格は変動します。

カラマンダリンの苗木を選ぶ際には、いくつかのポイントに注意することが大切です。まず、健全な苗木を選ぶことが最も重要です。葉の色が濃い緑色で光沢があり、新芽の伸びが良いものを選びましょう。また、枝や幹にキズや病気の跡がないかも確認してください。

多くの場合、カラマンダリンの苗木は接ぎ木で作られています。接ぎ木の部分(通常は地面から10〜20cm程度の高さ)に異常がないことを確認することも大切です。接ぎ木部分が盛り上がっていたり、ひび割れていたりする場合は避けた方が良いでしょう。

カラマンダリンは比較的温暖な気候を好む柑橘です。栽培には年間平均気温が15度以上の地域が適しており、特に冬の寒さに弱いため、寒冷地での栽培は難しいとされています。関東以南の太平洋側沿岸部や西日本の温暖な地域が栽培に適しています。

実際に苗木を植える際には、日当たりと排水性の良い場所を選ぶことが重要です。柑橘類は水はけの悪い土壌を嫌うため、植え付け前に土壌改良を行うことをおすすめします。腐葉土や堆肥を混ぜて、排水性と保水性のバランスを整えましょう。

植え付け後の管理としては、適切な水やりと肥料の施用が重要です。特に夏場は乾燥に注意し、定期的な水やりを心がけてください。肥料は2月〜3月、6月〜7月、9月〜10月の年3回程度を目安に施すと良いでしょう。

ただし、カラマンダリンは栽培がやや難しい品種の一つです。特にカンキツかいよう病には比較的弱いため、予防対策を十分に行う必要があります。また、結実までには通常、植え付けから3〜5年程度かかることも知っておきましょう。

さらに、家庭での栽培においても、収穫後の減酸期間が必要なことに注意が必要です。収穫しても、すぐに食べるとかなり酸味が強いことがあります。2週間〜1ヶ月程度、風通しの良い冷暗所で保管することで、食べ頃になります。

このように、カラマンダリンの苗木栽培にはいくつかの注意点がありますが、適切な管理を行えば、春に自家製の甘くて濃厚なカラマンダリンを楽しむことができるでしょう。果樹栽培の楽しさを味わいながら、収穫の喜びを体験してみてはいかがでしょうか。

カラマンダリンの特徴と魅力を総括

- 温州みかんとキングマンダリンを交配して作られた雑種である

- 1915年にカリフォルニア大学のフロスト博士により開発された

- 正式名称は「カラ」だが市場では「カラマンダリン」として流通している

- 平均糖度は約15度と柑橘類の中でもトップクラスの甘さを誇る

- 旬は4月下旬から5月下旬で「春のみかん」として親しまれている

- 収穫後、酸味を抜くために2週間から1ヶ月程度の「減酸期間」が必要

- 果実の重さは130〜170gで、温州みかんと同程度のサイズである

- 皮は温州みかんよりやや厚いがデコボコした表面で手で剥ける

- 種が多いことが特徴の一つで商業生産上のネックとなっていた

- 主な産地は愛媛県(68%)、三重県(15%)、和歌山県(15%)である

- βクリプトキサンチンやβカロテン、ビタミンCを豊富に含む

- 浮き皮(果肉と皮の間に隙間ができる現象)になりやすい

- 長期間樹上で熟成されることで濃厚な味わいが生まれる

- 「南津海(なつみ)」という近縁種があり市場ではあまり区別されない

- 家庭栽培では3〜5年程度で結実し始める